Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками

В современном ритме жизни в мегаполисе дышать уличным воздухом через форточку и при этом слышать шум магистралей стало оказывать крайне негативное значение для здоровья жителей. А если дом находится в экологическом и тихом районе и в нем стоят герметичные окна, увеличивается вероятность образования застойного воздуха, который обогащается все большим количеством опасных бактерий. От этого возникают поражения дыхательной системы жителей, на конструкциях размножается плесневый грибок, увеличивается риск развития аллергических заболеваний, бронхитов, астмы. Самое верное решение для достижения здорового комфорта является устройство вентиляции в доме. Реально ли создание вентиляции в частном доме своими руками обсудим ниже...

Недостатки стеклопластиковой арматуры

У любого материала есть недостатки и стеклопластиковая арматура – не исключение. 1. Стеклопластиковая арматура дороже обычной стальной если сравнивать арматуру одинакового диаметра. Немного сомнительный недостаток, так как производители утверждают, что в строительстве стеклопластиковая арматура используется меньшего диаметра чем металлическая.

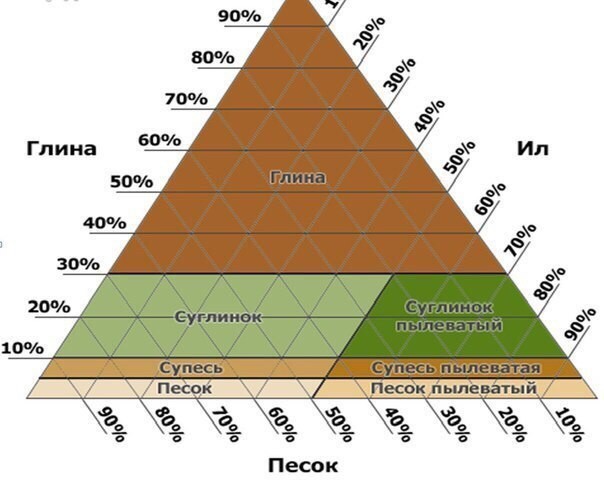

Несущая способность грунтов

Несущая способность грунтов – это одна из его основных характеристик, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта и измеряется в кг/см2 или т/м2. По несущей способности грунта определяют, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента. Сама несущая способность грунта зависит от трех факторов: тип грунта, степень его уплотненности и насыщенность грунта влагой. Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств при увеличении влажности. Избыточная влажность грунта, скорее...

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса. Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов: глубокого заложения; мелкого заложения или незаглубленные. Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого...

Установка пластиковых окон

Установка пластиковых окон своими руками — пошаговая технология монтажа в фотографиях В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Нюансы обустройства балок

Чтобы осуществить опирание балки на кирпичную стену, чаще всего используют опоры, выполненные из стали. При опирании перекрытий на кирпичную стену между торцом и балкой перекрытия необходимо делать вентилируемый воздушный зазор. Такой факт, как опирание балки на стену из кирпича, подразумевает, что конец балки может деформироваться достаточно свободно. В момент прогиба балка должна проворачиваться, а под воздействием температурных режимов она должна сместиться по оси (продольной). Именно в этом случае эксплуатация будет безопасной и надежной и обойдется без дополнительного напряжения. Для достижения этой цели используются подвижные и неподвижные опоры. К важным функциям такого процесса, как установка балок, относится обеспечение...

Устройство стены каркасного дома

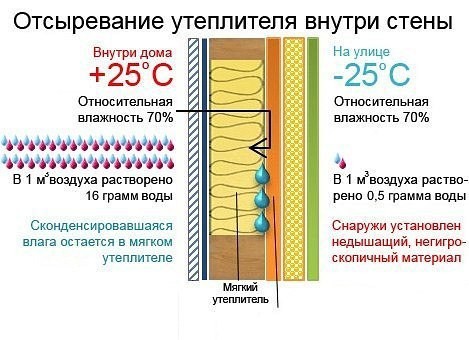

Сразу нужно сказать, что стена в каркасном доме имеет сложное многослойное устройство, так что перед тем как сделать выбор между самостоятельным строительством дома и его покупкой, надо детально разобрать каждый слой стены. Правильный пирог стены состоит из следующих элементов: В качестве утеплителя во внешних каркасных стенах производители чаще всего используют минеральную вату Самый первый слой — это каркас из деревянного бруса. Размер бруса может быть самым разным, но в классическом варианте он должен составлять 150х150 миллиметров. Обычно в России такой размер и делают производители, но в Западной Европе сегодня используют брус и меньшего, и большего размеров; Между стойками деревянного каркаса идёт утеплитель. Обычно пирог...

Фундамент для забора

Наиболее простой и доступный вариант, вполне подходящий для людей с минимальными навыками в строительстве ограждений и умелыми руками. В данном случае выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы, а пустоты вокруг столба заливаются бетоном. На дно ямы укладывается песчано-гравийная смесь, а еще лучше – натуральные камни, которые обильно поливаются водой. Более дорогостоящий вариант – это установка в ямы специальных бетонных опор, которые заливаются раствором. Для равномерного высыхания бетона следует его укрыть пленкой, а при необходимости периодически поливать водой, вплоть до его «созревания», тогда фундамент впоследствии не будет трескаться и разрушаться. На первый взгляд кажется, что сделать забор из профнастила легко...

Установка газового котла

Несмотря на то что сегодня существует большое количество альтернативных источников тепла, газовое оборудование по-прежнему пользуется спросом в этой области. Газовые котлы способны снабдить помещение необходимым теплом. При этом их можно устанавливать как в квартире, так и в частном доме. В этой статье мы рассмотрим требования по этому процессу, а также вы узнаете, что установка газового котла своими руками возможна. Котельная – какой она должна быть Помещение, в котором будет монтироваться котел, должно соответствовать определенным требованиям. В противном случае это может привести к фатальным последствиям. Газ, как известно, взрывоопасен, поэтому с ним шутки плохи. Обратите внимание! Если мощность котла не превышает 60 кВт...

Утепление бани: стены, пол и потолок

Климатические условия в бане и, в частности, внутри парилки, затрудняют создание эффективного пояса утепления. Основная проблема заключается в повышенных температуре и влажности, что создаёт наиболее благоприятные условия для образования конденсата. Многое зависит от режима работы. Если здание по факту является пристройкой и постоянно отапливается, к нему применимы те же принципы утепления, что и к обычному дому. Но если баня протапливается лишь периодически, а именно такой режим использования считается наиболее распространённым, велика вероятность насыщения несущих конструкций влагой. При этом стены не успевают просыхать естественным путём, влага превращается в лёд, а о «полезности» циклической заморозки и разморозки известно...